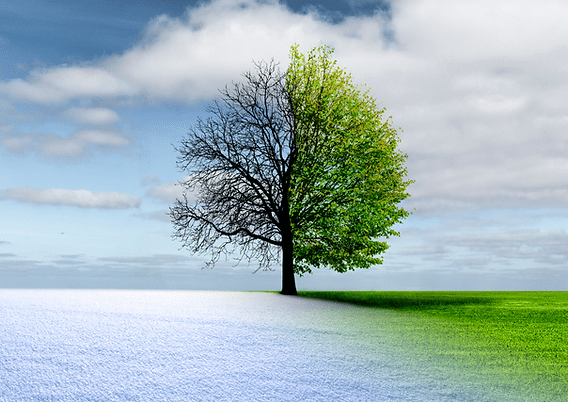

Les saisons, véritables chefs d’orchestre de nos années, changent en raison des mouvements complexes de la Terre autour du Soleil, combinés à l’inclinaison de l’axe terrestre. Ces deux phénomènes coordonnés nous offrent un ballet annuel de variations climatiques que nous connaissons tous : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Ce mystère cosmique, que nous allons décortiquer ici, a fasciné les astronomes et les météorologues à travers les siècles.

Le mouvement de la Terre autour du Soleil

Le voyage annuel de la Terre autour du Soleil, connu sous le nom de révolution terrestre, est l’un des éléments clés qui déterminent le changement des saisons. Ce parcours elliptique, long d’environ 940 millions de kilomètres, s’effectue en 365 jours et 6 heures. Pendant ce temps, notre planète n’est pas toujours à la même distance du Soleil. Cependant, contrairement à une idée reçue, cette variation de distance n’est pas la cause principale des saisons. Il s’agit en réalité de l’inclinaison de l’axe terrestre.

L’inclinaison de l’axe terrestre

La Terre est inclinée sur son axe à environ 23,5 degrés par rapport à son plan orbital. Cette inclinaison, surnommée l’obliquité, est fondamentale pour la formation des saisons. La position de cet axe signifie que pendant une partie de l’année, l’hémisphère nord est incliné vers le Soleil, tandis que l’hémisphère sud s’en éloigne, et vice versa. Cela change la quantité d’ensoleillement reçue sur chaque hémisphère, provoquant ainsi les variations saisonnières.

Les solstices et les équinoxes

Les solstices et équinoxes représentent des jalons clés dans le cycle saisonnier. Le solstice d’été (autour du 21 juin) et le solstice d’hiver (autour du 21 décembre) marquent les jours où le Soleil atteint sa position la plus élevée ou la plus basse dans le ciel, donnant naissance aux jours les plus longs et les plus courts. Les équinoxes de printemps et d’automne (aux alentours du 20 mars et du 23 septembre) sont les moments de l’année où le jour et la nuit sont d’une durée égale.

Différences entre hémisphère nord et sud

L’orientation de l’axe terrestre influence les hémisphères de manière différente. Quand c’est l’été dans l’hémisphère nord, avec ses journées longues et chaudes, c’est l’hiver dans l’hémisphère sud, avec ses journées courtes et fraîches. Ce contraste saisissant est dû à l’inversion de l’exposition saisonnière entre les deux hémisphères. Ainsi, les jardiniers australiens plantent au printemps en septembre, alors que leurs cousins français le font en mars !

Les saisons météorologiques vs. les saisons astronomiques

Il est intéressant de noter la distinction entre les saisons météorologiques et les saisons astronomiques. Les saisons météorologiques sont définies sur la base des mois du calendrier pour faciliter les statistiques climatiques : l’hiver commence le 1er décembre et se termine le 28 février. Cette définition diffère des saisons astronomiques qui se basent sur les solstices et les équinoxes. Ce décalage est dû à l’inertie thermique de notre atmosphère, qui garde la chaleur plus longtemps que ne le ferait un sol nu.

La danse des saisons : un spectacle naturel captivant

Tandis que la Terre entreprend son voyage autour du Soleil, chaque saison nous offre une expérience unique et vitale pour notre écosystème. Ce changement permet à la nature de se renouveler, aux cultures agricoles de pousser et à la faune de se déplacer. Comprendre pourquoi les saisons changent nous offre un aperçu précieux des complexités de notre planète et de son climat, nous aidant ainsi à mieux apprécier la multiplicité des paysages et des météos que nous rencontrons chaque année.

Les saisons sont un phénomène fascinant de notre planète, résultant de la parfaite danse cosmique entre la Terre et le Soleil. Ce changement périodique des températures et du climat est principalement causé par l’inclinaison de l’axe terrestre et le mouvement de la Terre autour du Soleil. Explorons ensemble ces éléments complexes qui transforment chaque année notre environnement climatique.

Le rôle crucial de l’inclinaison de l’axe terrestre

Au cœur de cette symphonie saisonnière se trouve l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre. Cet axe imaginaire, qui relie le pôle Nord au pôle Sud, est incliné par rapport au plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil. C’est cette inclinaison, également appelée « obliquité », qui est responsable du fait que les hémisphères nord et sud reçoivent des quantités variables de lumière solaire au cours de l’année.

Les variations de l’orbite terrestre

La révolution de la Terre autour du Soleil suit une orbite elliptique. À mesure que la Terre progresse le long de cette trajectoire, sa position change par rapport au Soleil. Cette variation fait que certaines parties de la planète reçoivent plus de lumière et de chaleur pendant certaines périodes de l’année. C’est ce qui crée les alternances saisonnières que nous connaissons.

Le cycle des solstices et des équinoxes

Les changements de saisons sont marqués par les solstices et les équinoxes. Les solstices, qui se produisent en été et en hiver, sont les moments où l’axe de la Terre est le plus incliné vers ou éloigné du Soleil. Les équinoxes, quant à eux, se produisent au printemps et en automne, lorsque la durée du jour est approximativement égale à celle de la nuit. Ces événements représentent les changements clés dans le cycle saisonnier.

Les particularités des saisons météorologiques

Les saisons météorologiques diffèrent légèrement du cycle astronomique en raison de l’inertie de l’atmosphère terrestre. Par exemple, l’hiver météorologique commence généralement au début de décembre et se termine à la fin de février, même si l’hiver astronomique ne commence qu’avec le solstice de décembre. Cette différence est le résultat du temps de réponse des systèmes climatiques au changement d’énergie solaire.

Différences saisonnières entre les hémisphères

Il est important de noter que les saisons varient selon les hémisphères nord et sud. Lorsque c’est l’été dans l’hémisphère nord, c’est l’hiver dans l’hémisphère sud, et inversement. Cette alternance est une conséquence directe de l’inclinaison de l’axe de la Terre et de sa révolution autour du Soleil, créant ainsi une danse symétrique et harmonieuse sur le globe.

FAQ : Pourquoi les saisons changent-elles ?

Q : Pourquoi y a-t-il des saisons ?

R : Les saisons existent principalement à cause de l’axe de rotation incliné de la Terre par rapport à sa course autour du Soleil. Autrement dit, c’est l’axe imaginaire qui relie le pôle Nord au pôle Sud qui en est responsable !

Q : Qu’est-ce qui provoque le changement des saisons ?

R : Le changement des saisons est causé par la combinaison du mouvement de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de son axe de rotation. Ce phénomène est connu sous le nom d’obliquité en astronomie.

Q : Pourquoi y a-t-il quatre saisons ?

R : Il y a quatre saisons parce que l’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil varie tout au long de son orbite annuelle, créant ainsi des périodes de lumière et de température distinctes. Les solstices et équinoxes marquent le début de chacune des saisons.

Q : Pourquoi l’hiver météorologique diffère-t-il du calendrier ?

R : L’hiver météorologique commence généralement début décembre pour se terminer fin février, en raison de l’inertie de l’atmosphère, qui fait que le pic de froid arrive souvent mi-janvier.

Q : Est-ce que les saisons sont les mêmes dans les hémisphères nord et sud ?

R : Non, les saisons sont inversées dans les hémisphères. Quand c’est l’été dans l’hémisphère Nord, c’est l’hiver dans l’hémisphère Sud, et vice-versa.

Conclusion : Les Mystères des Saisons Décodés

Les saisons, ces orchestrations phénoménales de la nature, apportent une dynamique essentielle à notre monde et pourtant, elles sont souvent prises pour acquises. Leur raison d’être réside dans un ballet cosmique et terrestre ô combien fascinant. Au cœur de cette danse, l’inclinaison de notre planète, appelée « obliquité », joue un rôle central. Grâce à cet angle étrange, la Terre présente successivement différentes faces au Soleil durant sa révolution annuelle autour de cet astre flamboyant.

À chaque moment de l’année, l’hémisphère nord ou sud est plus ou moins penché vers le Soleil, engendrant ainsi les variations de températures et de lumière qui définissent les saisons. Les solstices d’été et d’hiver marquent les points culminants de cette inclinaison, tandis que les équinoxes de printemps et d’automne orchestrent un équilibre miraculeux entre jour et nuit. Ces événements ne sont donc pas seulement des points de repère temporels, mais des événements astronomiques d’une précision extraordinaire.

Au-delà de la simple mécanique céleste, les saisons nous rappellent notre connexion intime avec notre environnement. Chaque transition saisonnière modifie notre écosystème, impactant la flore, la faune et bien entendu, nos propres activités humaines. De la quiétude de l’hiver au renouveau du printemps, de l’abondance de l’été à la transformation chaleureuse de l’automne, chacun d’entre nous vit et ressent pleinement cette alternance cyclique.

En conclusion, la compréhension des saisons enrichit notre appréhension du monde naturel en dévoilant les interactions subtiles et puissantes entre la Terre et son environnement spatial. Une fois ce phénomène clarifié, les saisons ne se résument plus à de simples variations climatiques, mais se transforment en un conte épique de la nature, où la force gravitationnelle et l’axe de rotation terrestre chorégraphient notre Terre. Cette harmonieuse synchronisation des forces universelles est une véritable ode à la beauté de notre planète et de l’univers qui l’entoure.